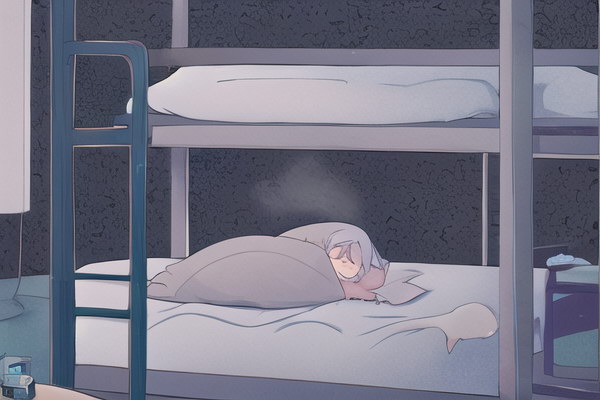

夢の中へと沈む子どもの不思議な眠り夢見るその理由と向き合い方

子どもたちは、夢の中へと沈むような不思議な眠りを刻む。その中で、彼らは自由に飛び回り、色々な冒険を体験する。しかし、子どもが長時間夢を見ることは、時に親たちにとって心配の種になることもある。この記事では、なぜ子どもが夢を見るのか、そしてどう向き合うべきかについてお話しする。

まず、なぜ子どもが夢を見るのかについて見ていこう。子どもの脳は成長途中であり、その発達の一環として夢を見ることがある。脳の成長過程で、新しい情報を処理するために、夢が役立つと考えられている。また、子どもは日々の出来事を体験し、その中で得た感情や経験を夢の中で整理することもある。

子どもの夢は、その成長や感情の反映と言える。例えば、遊びで得た楽しさや、学校の成績に対する不安、友達との関係の問題など、日々の出来事が夢に現れることがある。また、夢は子どもの創造性や想像力を高める役割も持っている。夢の中で、子どもは無限の可能性を持つキャラクターとして自由に遊ぶことができる。

しかし、子どもが長時間夢を見ることで、親たちは心配になることもある。特に、夢の中で子どもが恐怖に直面する場合、その影響が現実世界に及ぶこともある。以下に、子どもが夢を見ることで心配になる可能性があるいくつかの点を挙げる。

1. 夢の中で恐怖に直面する:子どもの夢の中に恐怖が含まれると、その恐怖が現実世界に影響を与えることがある。例えば、夢の中で大きな動物に襲われる夢が現実世界でも恐怖を引き起こす可能性がある。

2. 睡眠の質の低下:長時間夢を見ることが睡眠の質を低下させる場合がある。これは、夢の体験が強烈で、その後の睡眠を妨げる場合があるためである。

3. 日中の疲労:夢の体験が強烈であればあるほど、日中の疲労が増すことがある。特に、夢の中でエネルギッシュな活動をした場合、その影響が現実世界に及ぶことがある。

子どもが夢を見ることで心配になる場合、以下の対策を講じることができる。

1. 環境を整える:子どもが安心して眠れる環境を整えることで、睡眠の質を向上させる。部屋の明るさや温度、静かな環境などが重要である。

2. 情報の提供:子どもが夢の中で直面した恐怖について、親が情報を提供することで、子どもの不安を軽減できる。また、夢の中の体験を共有することで、親子の絆を深めることもできる。

3. 健康のチェック:子どもが長時間夢を見る原因として、健康問題がある場合もある。例えば、アレルギーや消化不良などが睡眠に影響を与えることがある。健康診断を受けることで、原因を特定し、適切な治療を受けることができる。

子どもの夢は、彼らの成長や感情の反映であり、大切な体験である。親たちは、子どもの夢を理解し、適切なサポートを提供することで、子どもの成長を応援することができる。夢の中へと沈む子どもの不思議な眠り、それは彼らの世界であり、その世界を大切にすることで、親子の絆も深まるのだ。