熱し涼しの夜子供の夢の中で囁く声高熱に震えながらの悪夢と妄言

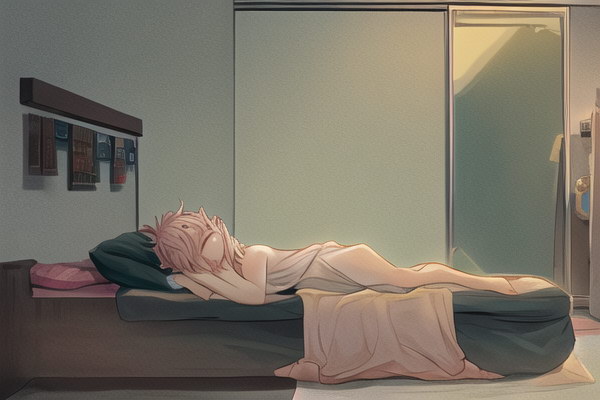

夜が深まり、部屋は静かで只の暗闇に包まれていた。子供たちの寝床には、微かな呼吸が響き渡り、母親の心は安堵していた。しかし、その中で一人の子供が異常な動きを始めた。突然の咳き込みと共に、その子供は夢の中へと引き込まれていった。

その子供の名前は鈴華。鈴華はこの数日間、風邪を引き、微熱が続いていた。しかし、今夜は特に熱が高まり、母親は心配で仕方なかった。夜の一番に鈴華が寝床に戻ると、母親は彼女の額を軽く触った。すると、鈴華の頬が火のように熱かった。

「おう、なんか熱があるな。」母親は低い声で言った。

その後、鈴華はすぐに夢へと転落していった。しかし、夢の中はまるで現実以上の恐怖の世界だった。鈴華は夢の中で何かを追いかけながら、恐怖と恐怖に震えながら歩いていた。彼女の足は滑り、転びそうになりながらも、何かを追いかけるために立ち上がっていた。

「やめて、やめて、もう追いかけてくれないで!」鈴華は夢の中で叫んだ。しかし、その声はまるで何も通じなかったように、彼女の前に現れた恐怖の影に包まれていた。

突然、鈴華は夢の中で目を覚ました。その瞬間、彼女は真っ暗闇の中で囁いた。「おおきに、おおきに……」その囁き声はまるで何かを感謝しているかのようだった。

母親がすぐに近づいて、鈴華の手を握った。「鈴華、もう大丈夫だよ。夢はいつもそうだから、心配しないで。」

鈴華は母親の手をしっかりと握りしめ、少しでも安心そうにした。しかし、その後も彼女は夢の中で何かを追いかけていた。そして、夜が明けるまで、鈴華は高熱と共に恐怖と妄言の中で過ごした。

翌日、鈴華はようやく熱が下り、少しでも元気になった。母親は心配で仕方なかったが、子供の無事が一番の幸せだった。そして、その夜もまた、鈴華は夢の中で恐怖と妄言に震えながら過ごすことになる。しかし、母親は彼女を守るために、いつもそばにいた。それが、鈴華にとって一番の力となっていた。