夢ばかり見ることで睡眠が悪い睡眠の質と夢の関係を探る

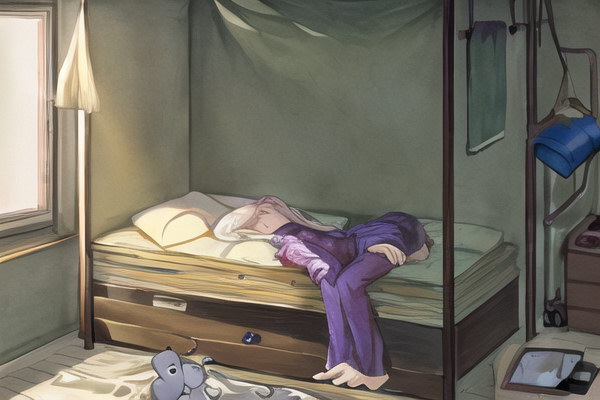

睡眠は人間にとって非常に重要な要素であり、日々の活動に影響を与える大きな要素です。しかし、睡眠中に何度も夢を見ることがあると、睡眠が悪いのではないかと心配になることもあります。では、夢ばかり見ることで本当に睡眠が悪いのでしょうか睡眠の質と夢の関係について詳しく探ってみましょう。

まず、睡眠の質とは何かを簡単に説明します。睡眠の質は、睡眠の深さ、継続性、休息感など、睡眠の全体的な効果を指します。睡眠の質が良ければ、次の日の活動に活力を持って取り組むことができます。逆に、睡眠の質が悪ければ、疲労や集中力の低下、ストレスの増加など、さまざまな問題が生じることが考えられます。

次に、夢の性質と睡眠の質との関係を見ていきましょう。夢は睡眠の過程の一環であり、特にレム睡眠(夢睡眠)の際に多く見られます。レム睡眠は睡眠の深さが浅く、目が頻繁に動くため、夢が多く見られることが特徴です。

しかし、夢が多く見られるだけで睡眠が悪いとは限りません。以下の点を考慮すると、夢が多いことで睡眠が悪いと判断するのは慎重に行いましょう。

1. **夢の内容**:夢が恐怖やストレスを伴う内容であれば、睡眠の質が低下することが考えられます。しかし、夢が楽しい内容であれば、逆にリラックス効果があるとされています。

2. **睡眠の継続性**:夢が多く見られる場合でも、一貫して良い睡眠を取れている場合には、睡眠の質は悪くないと考えられます。

3. **日中の状態**:夢が多いことで日中に疲労を感じる場合、または集中力が低下する場合には、睡眠の質が悪い可能性があります。

4. **持続期間**:一時的な夢の多さは問題ないかもしれませんが、長期間にわたって夢が多くなる場合には、睡眠の質の低下を疑うべきです。

さらに、夢の多さが睡眠の質に影響を与える原因として以下のような説があります。

- **ストレス**:ストレスが原因で睡眠の質が低下すると、夢が多くなることがあります。

- **不規則な生活**:不規則な生活サイクルが睡眠の質を悪化させ、夢が増えることがあります。

- **環境要因**:静かな環境や適切なベッドが不足していると、睡眠の質が低下し、夢が増えることがあります。

結論として、夢ばかり見ることで睡眠が悪いというのは一概には言えません。夢の内容や日中の状態、持続期間など、複数の要因を考慮して判断することが重要です。もし、夢が多いことで日中に疲労を感じたり、集中力が低下したりすることがあれば、睡眠の質を改善するための対策を講じることが望ましいでしょう。適切な睡眠環境の整備、ストレスの軽減、規則正しい生活習慣の確立などが有効な方法となります。